出世魚ブリの名前の順番|ハマチ・カンパチ・ヒラマサとの違いに注目!

目次

出世魚とは?

「出世魚(しゅっせうお)」とは、成長するにつれて名前が変わる魚のことを指します。日本では、魚の成長段階によって異なる名前をつける文化があり、これが「出世」に例えられることから「出世魚」と呼ばれるようになりました。

たとえば、社会で地位が上がることを「出世」と言いますが、出世魚も同じように名前が変わっていくため、縁起が良いとされています。特に、商売繁盛や昇進を願う場面では、出世魚が好まれることが多く、お祝いの席で振る舞われることもあります。

ブリが出世魚と呼ばれる理由

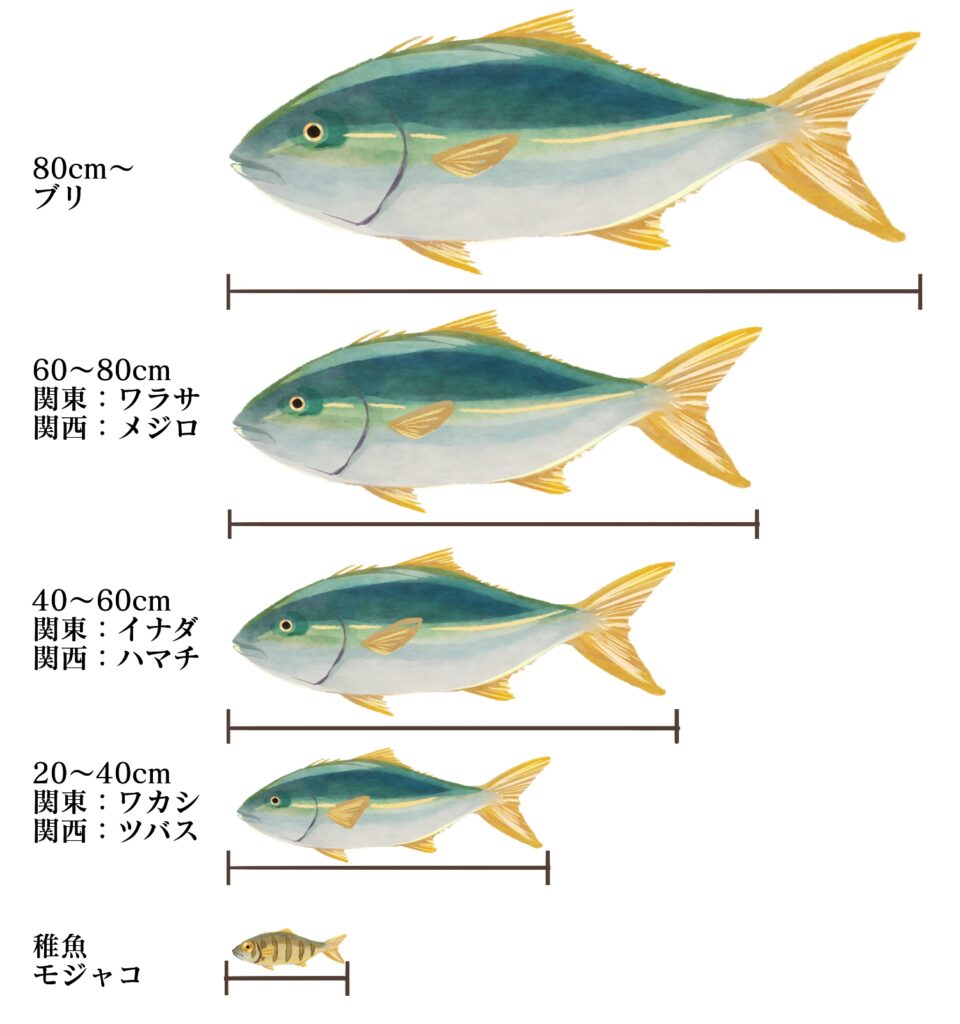

出世魚の代表格といえば、「ブリ」です。ブリは、成長に応じて名前が変わり、地域によっても呼び方が異なります。たとえば、関東では「ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ」、関西では「ツバス → ハマチ → メジロ → ブリ」と呼ばれます。

ブリは古くから日本人に親しまれてきた魚で、刺身や照り焼き、しゃぶしゃぶなど、さまざまな料理に使われます。また、ブリは冬に脂がのって特に美味しくなるため、「寒ブリ」としても知られています。

このように、ブリは成長とともに名前を変えながら価値が上がり、最終的に高級魚として扱われることから、まさに「出世魚」としての代表的な存在となっています。

ブリの成長と名前の変化(順番)

ブリは成長とともに名前が変わる代表的な出世魚です。しかし、その呼び名は地域によって異なります。ここでは、関東と関西におけるブリの成長段階と名前の違いについて詳しく解説します。

関東地方におけるブリの成長と名前の順番

関東地方では、ブリは以下のように名前が変わっていきます。

- モジャコ(稚魚)

- 孵化(ふか)して間もない状態のブリ。

- 体長は2~3cm程度で、海藻の中などで成長する。

- ワカシ(約10~20cm)

- まだ小型のブリで、群れを作って泳ぐ。

- 釣り人にも人気のターゲットで、夏場によく釣れる。

- イナダ(約30~40cm)

- ある程度成長し、食用としても一般的に流通するサイズ。

- 脂ののりはまだ少ないが、刺身や焼き魚として美味しい。

- ワラサ(約50~60cm)

- さらに成長し、肉質にも脂がのり始める。

- このサイズになると市場でも高値で取引される。

- ブリ(約70cm以上)

- 成魚として扱われ、冬場(特に寒ブリ)は最高級品とされる。

- 脂がしっかりとのり、刺身やブリしゃぶに最適。

関西地方におけるブリの成長と名前の順番

関西地方では、同じブリでも以下のように異なる名前がつけられています。

- モジャコ(稚魚)

- 関東と同じく、孵化したばかりの状態。

- ツバス(約10~20cm)

- 関東の「ワカシ」に相当する呼び名。

- ハマチ(約30~40cm)

- 関東の「イナダ」に相当する。

- 関西では養殖ブリも「ハマチ」と呼ばれるため、特に馴染み深い名称。

- メジロ(約50~60cm)

- 関東の「ワラサ」にあたるサイズ。

- 天然ものは市場でも価値が高まる。

- ブリ(約70cm以上)

- 関東と同じく、成魚になった状態。

- 寒ブリとして冬場に特に人気。

地域による違いの背景

関東と関西で呼び名が異なるのは、古くからの漁業文化の違いが影響しています。特に関西では、養殖ブリが盛んなため、「ハマチ」という名称が一般的になりました。一方、関東では天然ブリが中心であり、「イナダ」や「ワラサ」といった名称が根付いています。

また、九州地方では「ヤズ(イナダ相当)」や「ネリ(ワラサ相当)」と呼ぶこともあり、全国的に見てもさまざまな呼び方が存在します。

ブリの名前の由来

ブリという名前の由来には、主に2つの説が存在します。

1つ目は、「振るう(ぶるう)」という言葉が転じて「ブリ」になったとする説です。「振るう」には「勢いよく活動する」「力強く成長する」といった意味があり、これはブリが成長とともに大きくなる特徴と重なります。また、「腕を振るう」という表現にも見られるように、活発な動きを意味する言葉であることから、海を力強く泳ぎ回るブリの姿とも結びついていると考えられています。出世魚としての性質とも合致しており、「成長して活躍する魚」として縁起の良い意味を持つようになった可能性があります。

2つ目の説は、ブリの古い呼び名である「比良布(ひらふ)」が変化して「ヒラブリ」、最終的に「ブリ」になったというものです。「比良布」は古代日本語で「大きく広がる」という意味を持ち、ブリの成長にちなんで名付けられたと考えられています。時代とともに発音が変化し、短縮された形として「ブリ」が定着したとされるこの説は、平安時代の文献にも類似の表記が見られることから、ブリが古くから日本人にとって重要な魚であったことを示唆しています。

このように、ブリの名前には成長や繁栄を象徴する意味が込められており、日本文化の中で縁起の良い魚として長く親しまれてきたことがわかります。

ブリと日本の祝い事

ブリは古くから日本の祝い事に欠かせない魚として扱われてきました。成長に応じて名前が変わることから「出世魚」として縁起が良いとされ、人生の節目となるさまざまな場面で食べられています。ここでは、ブリが特に重要視される祝い事について詳しく解説します。

正月のおせち料理

おせち料理には、各食材に願いが込められています。例えば、黒豆は「マメに働く」、昆布巻きは「喜ぶ(よろこぶ)」などの意味があり、ブリもまた「立身出世」の象徴として重宝されています。

特に西日本では、「ブリの照り焼き」がおせち料理の定番とされています。これは、ブリの脂が照り輝く姿が「未来の成功や豊かさ」を象徴するためと考えられています。また、寒ブリの産地である富山県や石川県などでは、新年を迎える際に「ブリを一本まるごと買う」という文化もあり、縁起の良い魚として大切に扱われています。

関東では、ブリの照り焼きのほかに、「ブリの昆布締め」も人気があります。昆布には「よろこぶ(喜ぶ)」という意味があり、ブリと組み合わせることで、さらにおめでたい料理とされています。

成人祝い

日本では、20歳になると成人として認められます。この大きな節目を祝う際に、縁起の良い料理が振る舞われることが多く、ブリの刺身や照り焼き、塩焼きなどが食卓に並ぶこともあります。特に、寒ブリが旬を迎える冬の成人式では、新鮮なブリを使った料理が喜ばれます。

出世祝い

会社での昇進や新しい仕事への挑戦を祝う席でも、ブリは定番の食材です。特に「ブリしゃぶ」は、「勢いよく成長し、成功をつかむ」という意味合いが込められており、宴席で好まれます。また、ブリの刺身を贈ることで、「これからの成功を願う」という気持ちを表すこともあります。

結婚式

結婚式では、「一生ものの幸せ」を願う縁起物としてブリが使われます。特に、関西では婚礼の席で「ブリの塩焼き」が登場することがあり、これは「夫婦の円満な未来を象徴する」とされています。

また、ブリは脂がしっかりのっているため、「夫婦の愛情が豊かに実る」という意味合いも込められています。披露宴の料理としてだけでなく、引き出物としてブリの加工品(昆布締めや西京漬け)が贈られることもあります。

長寿祝い

60歳の還暦、70歳の古希、77歳の喜寿など、人生の節目となる長寿祝いにもブリがふるまわれます。特に寒ブリは脂がのって美味しく、**「健康で長生きできるように」**という願いが込められています。

また、昔から「歳を重ねるごとに旨味が増すブリは、長寿の象徴」とも言われています。ブリの塩焼きや煮付けなど、年配の方にも食べやすい調理法で提供されることが多いです。

ブリの旬

ブリは一年を通して食べることができますが、最も美味しくなるのは冬の時期(12月~2月)です。この時期のブリは特に「寒ブリ(かんぶり)」と呼ばれます。寒ブリが美味しい理由は、以下の2つです。

① 冬に向けて脂をたっぷり蓄える

ブリは回遊魚で、秋から冬にかけて栄養を蓄えながら成長します。特に日本海側を回遊するブリは、寒さに備えて脂をたっぷりと身にためるため、旨みが増します。

② 漁獲量が増え、新鮮な状態で市場に出回る

冬はブリ漁の最盛期で、特に富山県の「氷見(ひみ)の寒ブリ」は全国的にも有名です。脂ののった寒ブリは、市場でも高値で取引され、刺身や寿司ネタとして重宝されます。

ちなみに…旬以外でも楽しめる!養殖ブリの魅力

ブリは養殖も盛んな魚で、年間を通して食べることができます。特に「ハマチ」と呼ばれる養殖ブリは、安定した味わいが楽しめるため、スーパーでもよく見かけます。

- 養殖ブリの特徴

- 年間を通じて脂ののりが一定で、旬を問わず美味しい。

- 天然ブリに比べてクセが少なく、食べやすい。

- スーパーで手頃な価格で購入できるため、日常的に楽しめる。

一方で、天然の寒ブリは脂の甘みや身の締まりが格別なので、冬の時期にはぜひ天然ものを味わいたいですね。

ハマチとブリの違い

ブリとハマチは同じ魚ですが、成長段階によって呼び名が変わります。一般的に、ハマチは40~60cm程度の若い個体を指し、ブリは80cm以上に成長した成魚を指します。ただし、この呼び名は地域によって異なり、関東では「イナダ→ワラサ→ブリ」、関西では「ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ」と呼ばれるなど、それぞれ異なる名称が使われます。特に養殖ものの場合、大きくなっても「ハマチ」として流通することが多いのが特徴です。

市場においては、天然ものは成長段階で呼び名が変わる一方、養殖ものはサイズに関わらず「ハマチ」とされることが一般的です。また、冬の「寒ブリ」は脂がのっており、特に美味しいとされます。味や食感の違いとしては、ハマチは身が柔らかくさっぱりとした味わいなのに対し、ブリは脂がのって濃厚な旨味が楽しめるという特徴があります。

このように、ブリとハマチは同じ魚でありながら、成長段階や地域によって異なる名前で呼ばれることが大きな違いとなっています。

カンパチ、ヒラマサとブリは同じ魚?

ブリとよく似た魚として、「カンパチ」と「ヒラマサ」があります。これらは同じ「ブリ属(Seriola)」に分類され、見た目もそっくりですが、別の種類の魚です。ここでは、それぞれの違いや見分け方、味の特徴について詳しく解説します。

カンパチ・ヒラマサ・ブリの違い

| 魚の名前 | 特徴 | 見分け方 | 味の特徴 |

|---|---|---|---|

| ブリ | 成長とともに名前が変わる出世魚 | 体が丸みを帯びている/側線(体の中央にある線)が波打つ | 脂が多く濃厚な味わい/冬の「寒ブリ」が最高級 |

| カンパチ | ブリ属の中でも最大級/成長しても名前は変わらない | 目の上に「八の字」の模様がある/体がやや平たい | ほどよい脂と歯ごたえのある食感/刺身や寿司に人気 |

| ヒラマサ | スポーティな体型で泳ぎが速い/高級魚として扱われる | 体が細長くスマート/側線が直線的 | クセがなく淡白な味わい/脂は控えめで上品な風味 |

見分け方のポイント

3種類の魚は非常によく似ていますが、以下の特徴を覚えておくと簡単に見分けられます。

① ブリの見分け方

- 体が丸みを帯びていて、ふっくらとした印象

- 側線(体の中央にある線)が波打っている

② カンパチの見分け方

- 目の上に「八の字」の模様がある

- 体がブリよりも平たい

③ ヒラマサの見分け方

- 体が細長くスマートな形

- 側線がまっすぐで波打たない

味の違いとおすすめの食べ方

ブリの味とおすすめの食べ方

ブリは脂が多く、特に冬の「寒ブリ」は濃厚な旨みが特徴です。刺身はもちろん、照り焼きやブリしゃぶなど、加熱調理にも向いています。

カンパチの味とおすすめの食べ方

カンパチはブリよりも脂が控えめで、コリコリとした歯ごたえがあります。刺身やカルパッチョにすると、爽やかな味わいが楽しめます。

ヒラマサの味とおすすめの食べ方

ヒラマサはクセが少なく、さっぱりとした上品な味わいです。脂の量が適度で、刺身や寿司に最適です。また、火を通しても身が硬くなりにくいため、焼き魚やフライにも向いています。

ブリの美味しい食べ方

ブリは、刺身から焼き物・煮物まで幅広い料理で楽しむことができます。ここでは、特におすすめの食べ方を紹介します。

① 刺身

新鮮なブリは、まず刺身で味わいたいもの。脂がのった寒ブリは、口の中でとろけるような食感と濃厚な旨味が楽しめます。

美味しい食べ方のポイント

- できるだけ新鮮なものを選び、厚めに切ると食べ応えが増す。

- しょうゆに少しワサビや柚子胡椒を加えると、脂の甘みが際立つ。

- 脂の多い部分は「ヅケ」にしても美味しい。(醤油・みりん・酒を混ぜたタレに漬け込む)

② ブリしゃぶ

ブリしゃぶは、脂がのったブリをサッと熱湯にくぐらせ、ポン酢やゴマだれで食べる料理です。

美味しい食べ方のポイント

- ほんの一瞬、湯にくぐらせることで、脂が適度に落ち、さっぱりとした味わいになる。

- たっぷりの大根おろしやネギを添えると、さらに美味しくなる。

- シメにうどんや雑炊を作ると、ブリの旨味を余すことなく楽しめる。

③ ブリの照り焼き

ブリの照り焼きは、ご飯との相性が抜群の定番料理。ブリの脂と甘辛いタレが絡み、絶品の味わいになります。

簡単レシピ

- ブリの切り身に軽く塩を振り、10分ほど置いて余分な水分を取る。

- フライパンでブリを焼き、焼き色がついたら取り出す。

- 醤油・みりん・酒・砂糖を煮詰めてタレを作り、ブリを戻して絡める。

④ ブリ大根

ブリ大根は、ブリのアラ(頭や骨付きの部分)を使い、大根と一緒に煮込む料理です。ブリの旨味が大根に染み込み、ご飯が進む一品です。

美味しい作り方のポイント

- ブリのアラは一度熱湯をかけて臭みを取る。

- 大根は下茹でしておくと、味が染みやすくなる。

- コトコト弱火で煮込むことで、ブリの旨味がじっくり大根に染み込む。

ブリ以外の出世魚とは?

ブリは代表的な出世魚ですが、日本には他にも成長とともに名前が変わる魚がいます。ここでは、ブリ以外の有名な出世魚について紹介します。

スズキ(シーバス)

スズキは川や海の沿岸に生息する魚で、成長段階ごとに名前が変わる代表的な出世魚です。

- コッパ・セイゴ(約10~30cm)

- 稚魚から幼魚の段階。

- 「セイゴ」と呼ばれることが多いが、小さなものは「コッパ」とも呼ばれる。

- フッコ(約30~60cm)

- ある程度成長し、釣りのターゲットとしても人気が出るサイズ。

- 関西では「ハネ」とも呼ばれる。

- スズキ(約60cm以上)

- 成魚になると「スズキ」と呼ばれる。

- 白身で淡白な味わいが特徴で、刺身やムニエルなどに使われる。

ボラ

ボラも成長によって呼び名が変わる出世魚で、特に「トド」という最終形の呼び名はあまり知られていません。

- オボコ(約10~20cm)

- 幼魚の段階。

- イナ(約20~30cm)

- 関東地方では「イナダ」と混同されることもあるが、ボラの成長過程の名前。

- ボラ(約30~60cm)

- ある程度成長すると「ボラ」と呼ばれる。

- トド(約60cm以上)

- 最大級に成長すると「トド」と呼ばれるが、市場では「ボラ」として流通することがほとんど。

コノシロ(コハダ)

コノシロは寿司ネタとして有名な「コハダ」として知られていますが、実は出世魚です。

- シンコ(約5cm前後)

- 非常に小さな状態で、高級寿司ネタとして珍重される。

- コハダ(約10~15cm)

- 江戸前寿司の定番ネタで、脂がのって美味しくなるサイズ。

- ナカズミ(約15~20cm)

- さらに成長すると「ナカズミ」と呼ばれるが、流通量は少ない。

- コノシロ(約20cm以上)

- 大型に成長すると「コノシロ」となる。

- コハダに比べて硬くなり、寿司ネタとしての価値は下がる。

サワラ(関西では出世魚)

関東では「サワラ」という名前が一般的ですが、関西では成長に伴い名前が変わります。

- サゴシ(約30~50cm)

- 若いサワラを「サゴシ」と呼ぶ。

- ヤナギ(約50~70cm)

- 関西ではこのサイズのサワラを「ヤナギ」と呼ぶことがある。

- サワラ(約70cm以上)

- 成長すると「サワラ」となる。

- 刺身や西京焼きとして人気。

出世魚の共通点と縁起の良さ

出世魚は成長とともに名前が変わるため、「立身出世」の象徴とされ、お祝いの席で好まれます。特にブリやスズキは正月料理や祝い事の席でよく食べられます。

また、出世魚はその時期ごとに異なる味わいが楽しめるため、成長段階に応じた食べ方を楽しむのも魅力のひとつです。

まとめ

ブリは成長とともに名前が変わる代表的な出世魚で、縁起の良い魚として親しまれています。関東では「ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ」、関西では「ツバス → ハマチ → メジロ → ブリ」と名前が変わり、特に冬の「寒ブリ」は脂がのって絶品です。

また、カンパチやヒラマサと同じブリ属ですが、それぞれ特徴や味わいが異なります。ブリは刺身や照り焼き、ブリしゃぶなど多彩な食べ方が楽しめ、養殖ブリ(ハマチ)なら一年中美味しく味わえます。

縁起が良く、美味しさも格別なブリ。ぜひ旬の時期に味わい、その魅力を存分に楽しんでください!