あなたの御朱印帳、使い方は正しい?ルール・マナー完全ガイド!

目次

御朱印帳とは?

御朱印帳(ごしゅいんちょう)とは、神社やお寺でいただく「御朱印(ごしゅいん)」を記録するための専用の帳面です。御朱印は、参拝の証として授与されるもので、神職や僧侶が墨書きで寺社の名前や参拝日を書き入れ、朱色の印を押してくれるものです。

もともとは、お寺に写経を納めた証として与えられるものでしたが、現在では参拝の証や記念としていただけるようになりました。

御朱印を集める魅力

御朱印集めの魅力は、単なるコレクションではなく、日本各地の神社仏閣を巡る楽しみや、信仰心を深める機会になることです。御朱印は手書きのため、一つひとつが異なり、アート作品のような美しさがあります。また、旅の記録として残るため、後から見返す楽しみもあります。

最近では、御朱印を求めて観光を兼ねて神社仏閣を巡る「御朱印巡り」が人気となり、カラフルな御朱印や期間限定の特別な御朱印を授与する寺社も増えています。

御朱印帳の基本的な使い方

御朱印帳を使うには、基本的な流れやルールを知っておくことが大切です。この章では、御朱印をいただく手順や、御朱印帳の種類、保管方法について解説します。

御朱印のもらい方(参拝の流れ)

御朱印をいただく際は、次の流れに沿って行動しましょう。

① 参拝をする

御朱印は、神社やお寺に参拝した証としていただくものです。そのため、必ず先に参拝を済ませてから御朱印をお願いしましょう。

神社の参拝作法(二礼二拍手一礼が基本)

- 鳥居をくぐる前に一礼する

- 手水舎(てみずや)で手と口を清める

- 拝殿の前でお賽銭を入れる

- 二礼 → 二拍手 → 願い事 → 一礼

お寺の参拝作法(合掌して一礼が基本)

- 山門の前で一礼する

- 手水舎で手と口を清める(ある場合)

- 本堂でお賽銭を入れる

- 合掌して一礼(手を叩かない)

神社とお寺では作法が違うので、間違えないようにしましょう。

② 御朱印をいただく

参拝を終えたら、御朱印授与所や納経所で御朱印をお願いしましょう。

御朱印をお願いする際のマナー

✅ 「御朱印をいただけますか?」と丁寧に聞く

✅ 御朱印帳を開いて、相手に渡しやすくする

✅ 料金(初穂料・納経料)を事前に確認し、準備する(300円~500円程度が一般的)

✅ 混雑している場合は静かに待つ

御朱印を書いてもらう間は、静かに待ちましょう。特に、「書き置き(事前に書かれた紙の御朱印)」のみ対応の寺社もあるため、注意が必要です。

③ 御朱印を受け取る・お礼を言う

御朱印を受け取ったら、「ありがとうございます」と感謝を伝えましょう。

なお、御朱印はスタンプラリーではなく、信仰の証としていただくものです。「どんなデザインですか?」「特別な御朱印はありますか?」など、失礼な質問は避けるのがマナーです。

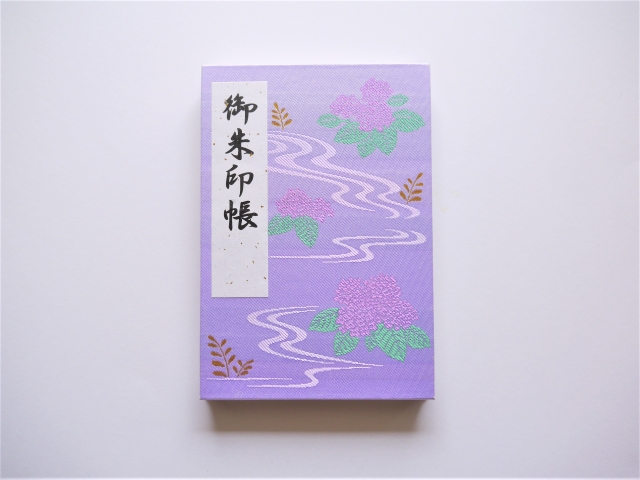

御朱印帳の種類と選び方

御朱印帳には、さまざまな種類があります。自分に合ったものを選ぶことで、御朱印巡りがより楽しくなります。

① サイズの違い

御朱印帳には主に2つのサイズがあります。

- 大判サイズ(約18cm × 12cm)

- 一般的なサイズで、神社やお寺でも販売されていることが多い

- 書き置き御朱印(A5サイズ)を貼るのにも適している

- 小判サイズ(約16cm × 11cm)

- コンパクトで持ち運びしやすい

- デザインが豊富

初心者には、大判サイズの御朱印帳がおすすめです。

蛇腹式 or ノート式

御朱印帳には、蛇腹(じゃばら)式とノート式の2種類があります。

- 蛇腹式(おすすめ!)

- ページがつながっていて、広げて見られる

- 一般的な御朱印帳の形式

- ノート式

- 普通のノートのように1ページずつめくるタイプ

- 書き置き御朱印を貼るのに向いている

デザインで選ぶ

神社やお寺ごとにオリジナルの御朱印帳があり、美しい和柄や刺繍入りのものなど種類は豊富です。また、文房具店や通販でも販売されています。

御朱印の保管方法

御朱印帳は大切なものなので、適切に保管しましょう。

① 持ち運び用の袋に入れる

御朱印帳は、汚れや折れを防ぐために、専用のカバーや袋に入れて持ち歩くのがおすすめです。

- 御朱印帳専用ケース(防水加工のものもある)

- 風呂敷で包む(伝統的な方法)

② 直射日光・湿気を避ける

御朱印帳は紙でできているため、湿気や直射日光に弱いです。自宅では、本棚や引き出しに入れて保管しましょう。

③ 書き置きの御朱印はのりやテープで貼る

書き置きの御朱印(和紙に書かれたもの)は、御朱印帳に貼って整理しましょう。

✅ のりで四隅を軽く貼る(剥がせるのりを使うと便利)

✅ フォトコーナー(写真を固定するシール)を使う

直接糊付けすると、後でシワになることがあるので、薄くつけるのがポイントです。

御朱印帳はどこで買える?

御朱印帳は、神社やお寺だけでなく、文具店やオンラインショップでも購入できます。それぞれの特徴を紹介するので、自分に合った方法で手に入れましょう。

神社やお寺で購入する(おすすめ!)

神社やお寺では、その寺社限定のオリジナル御朱印帳を授与しています。例えば、以下のような特徴があります。

✅ 神社なら和柄や神紋がデザインされたものが多い

✅ お寺なら仏像やお堂をモチーフにしたデザインがある

✅ 特定の神社やお寺でしか手に入らない限定デザイン

初めて御朱印巡りをする人には、最初の参拝先で御朱印帳を授かるのがおすすめです。その寺社とのご縁が深まり、より特別なものに感じられるでしょう。

▼ポイント

- 授与所や納経所で「御朱印帳をいただけますか?」と尋ねる

- 価格は1,000円~2,000円程度(デザインによる)

- 初めての御朱印帳の場合、最初のページにその寺社の御朱印を書いてもらえることが多い

⚠️ 注意点:御朱印帳の取り扱いがない神社やお寺もあるため、事前に確認しておくと安心です。

文房具店・専門店で購入する

神社やお寺以外でも、文房具店や専門店で御朱印帳を取り扱っていることがあります。

✅ 大手文具店(LOFT、東急ハンズなど)

✅ 和雑貨の専門店(京都や浅草などの観光地)

✅ 御朱印帳専門店(通販含む)

メリット

✅ デザインが豊富(モダンなものから伝統的な和柄まで)

✅ 表紙の素材やサイズを自由に選べる

✅ 書き置き専用の御朱印帳もある

デメリット

⚠️ 一部の寺社では外部の御朱印帳を受け付けていない場合も

オンラインショップで購入する

最近では、Amazonや楽天市場などの通販サイトでも御朱印帳を購入できます。

✅ 蛇腹式・ノート式など選択肢が多い

✅ オリジナルデザインや職人手作りのものも

✅ 書き置き専用ファイル付き御朱印帳も人気

メリット

✅ 自宅にいながら好きなデザインを選べる

✅ サイズや種類が豊富

✅ 人気の御朱印帳が全国どこでも手に入る

デメリット

⚠️ 実物を見て選べない

100円ショップの御朱印帳はどう?

最近、一部の100円ショップ(ダイソーなど)でも御朱印帳が販売されています。価格が安いため、試しに使ってみたい人には良いかもしれませんが、注意点もあります。

100円ショップの御朱印帳の特徴

✅ 価格が安い(300円~500円程度)

✅ デザインはシンプルなものが多い

注意点

⚠️ 紙の質が薄く、墨が裏ににじむことがある

⚠️ 長期間の保存には不向き

初心者が「とりあえず試してみたい」と思う場合にはアリですが、本格的に御朱印巡りを楽しむなら、しっかりした御朱印帳を購入するのがおすすめです。

御朱印帳は神社で買わなくても良い?

御朱印帳は必ず神社やお寺で購入しなければならないわけではなく、市販のものでも多くの寺社で御朱印をいただけます。ただし、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の目的に合わせて選ぶことが大切です。

神社やお寺で購入するメリットは、ご縁を感じられることや、最初のページに御朱印を書いてもらえること、墨がにじみにくい品質の良い和紙が使われていることなどが挙げられます。

一方、市販の御朱印帳のメリットは、デザインやサイズの選択肢が豊富で、いつでも購入できる点です。ただし、市販品の中には紙が薄く墨がにじみやすいものもあるため、選ぶ際は品質に注意が必要です。また、一部の神社やお寺では、外部で購入した御朱印帳への記帳を断る場合もあるため、事前に確認すると安心です。

結論として、御朱印帳は神社やお寺で買わなくても問題ありませんが、最初の1冊はご縁を大切にできる神社やお寺のものを選ぶのが無難と言えるでしょう。

御朱印帳は何のためにあるの?

御朱印帳は、単なる「スタンプ帳」ではなく、もともとは信仰の証としての意味を持つものです。しかし、近年では観光の記念としても楽しまれるようになっています。この章では、御朱印帳の本来の目的や、現代における意義について詳しく解説します。

御朱印の本来の意味

御朱印の起源は、写経を納めた証とされています。

① 昔は「写経の証明書」だった

もともとお寺では、写経をして納めた人に対して、その証明として御朱印を渡していました。これは、信仰心の表れとして大切にされていたもので、御朱印には仏様の功徳(くどく)が宿るとも言われています。

② 現在は「参拝の証」として定着

現在では、写経を納めなくても御朱印をいただける寺社がほとんどです。そのため、御朱印は「参拝した証」としての意味を持ち、多くの人に親しまれるようになりました。

御朱印帳を持つ目的

御朱印帳を持つ理由は人それぞれですが、主に以下のような目的で使われています。

① 信仰心を深めるため

御朱印帳を持ち、神社やお寺を巡ることで、自分と神仏とのご縁を感じやすくなると言われています。特に、特定の宗派にこだわらず、様々な寺社を巡ることで新たな気づきや学びを得ることができます。

② 旅の記録・思い出として

旅行先で御朱印をいただくことで、その旅の記念になります。御朱印には参拝した日付が書かれるため、「いつどこへ行ったのか」を後から見返すことができます。

③ 御朱印自体の美しさを楽しむため

御朱印は、墨書きと朱印が合わさった独特のデザインが魅力です。書き手によって筆の流れや字の雰囲気が異なり、同じ神社・お寺でも毎回少しずつ違うものがいただけます。最近では、カラフルなデザインの御朱印や、切り絵御朱印など、アート作品のようなものも増えています。

御朱印帳を持つことの意義

御朱印帳を持つことで、以下のようなメリットや意義があります。

① 心を落ち着ける時間が増える

神社やお寺を巡ることで、自然と心が落ち着きます。特に、忙しい日常を送る人にとっては、御朱印巡りが癒しの時間になることもあります。

② ご縁を感じられる

御朱印帳を通じて、「自分はこの神社やお寺とご縁があったんだな」と実感できるのも大きな魅力です。特に、同じ場所を何度も訪れることで、その寺社への親しみが増していきます。

③ 継続することで達成感が得られる

御朱印帳が埋まっていくと、達成感を感じることができます。また、「次はどこへ行こう?」と計画を立てるのも楽しみの一つになります。

御朱印を集めることはご利益があるのか?

御朱印そのものに「特別なご利益」があるわけではありません。しかし、御朱印をいただく過程で、神仏に手を合わせたり、自分自身の心を整えたりすることが、結果的に良い影響をもたらすと言われています。

また、御朱印帳を持つことによって、自然と寺社巡りが習慣になり、精神的な安定や前向きな気持ちにつながることもあります。

御朱印集めは良くない? 危険・怖いという噂の真相

御朱印集めは多くの人に親しまれていますが、一部では「御朱印を集めると良くない」「危険」「怖い」といった噂もあります。こうした話を聞くと、不安になる人もいるかもしれません。

しかし、実際には御朱印を正しい気持ちでいただく限り、危険性はまったくありません。この章では、噂の真相を詳しく解説し、安心して御朱印巡りを楽しめるようにします。

「御朱印集めは良くない」と言われる理由

御朱印自体に悪い意味はありませんが、次のような理由で「良くない」と言われることがあります。

① スタンプラリー感覚で集めるのはNG

御朱印は「神仏とのご縁を結ぶための証」です。しかし、一部の人が「コレクション目的」や「御朱印のデザインを競うように集める」ことが問題視されています。

✅ 本来の意味を理解し、信仰の心を持っていただくことが大切

② 転売目的で御朱印を集める人がいる

近年、一部の人が「限定御朱印」や「特別な御朱印」を転売するケースが増えています。これは、信仰の証を商業目的で利用する行為であり、神社やお寺側も強く非難しています。

⚠️ 御朱印は個人の信仰の証であり、売買すべきものではない

③ 神社とお寺のルールの違いを知らずに集める人がいる

神社とお寺では、御朱印の意味が異なります。その違いを知らずに「どこでも同じようにもらえばいい」と考えると、マナー違反になってしまうことがあります。

✅ 神社:神様への敬意を示すもの

✅ お寺:仏様とのご縁を表すもの(納経の証としての意味が強い)

このように、御朱印をただの観光スタンプと誤解してしまうことが、「良くない」と言われる原因の一つになっています。

「御朱印は危険」「怖い」と言われる理由

「御朱印を集めると怖いことが起こる」「御朱印帳を間違って使うと不幸になる」といった噂がありますが、これは迷信に近い話です。ただし、いくつかの誤解や宗教的な背景が関係していることもあります。

① 霊的な影響がある?

御朱印自体には霊的な影響はありません。ただし、一部の人が「御朱印をもらうことで神仏の力を直接受ける」と誤解し、「正しい作法を守らないとバチが当たるのでは?」と考えてしまうことがあります。

✅ 神社仏閣は神聖な場所なので、敬意を持って参拝すれば問題なし

② 神社とお寺の御朱印を同じ御朱印帳に入れると良くない?

「神社とお寺の御朱印を同じ御朱印帳にすると神様が喧嘩する」という話がありますが、これは迷信です。

神道と仏教は歴史的に深い関係があり、神社とお寺が同じ境内にある「神仏習合」の寺社も多く存在します。そのため、神社とお寺の御朱印を一緒にしても問題はありません。ただし、一部の人は「気持ち的に分けたい」と考えることもあるので、最終的には個人の判断に任せましょう。

③ 「呪われる」「不幸になる」という話は本当?

「御朱印帳を雑に扱うと呪われる」「間違った方法で集めると不幸になる」といった噂がありますが、これは根拠のない話です。ただし、御朱印帳は神仏とのご縁を記録するものなので、大切に扱うことが重要です。

✅ 正しく扱い、信仰の気持ちを持っていれば問題なし

御朱印を正しく集めるために心がけること

御朱印を正しく集めるためには、以下の点に注意しましょう。

✅ 参拝をしてから御朱印をいただく(参拝せずに御朱印だけもらうのはNG)

✅ 御朱印は信仰の証であり、スタンプラリーではないと理解する

✅ 転売目的で御朱印を集めない

✅ 神社とお寺の違いを理解してマナーを守る

✅ 御朱印帳は大切に保管する

これらのことを守れば、御朱印巡りはとても楽しく、意義深いものになります。

御朱印帳は神社とお寺で分けるべき?

御朱印帳を使う際に、「神社とお寺で分けたほうが良いのか?」と疑問に思う人は多いでしょう。一部では「一緒にすると神様が喧嘩する」といった話もありますが、実際のところはどうなのでしょうか? この章では、御朱印帳を分けるべきかどうかについて詳しく解説します。

① 分ける派の意見

✅ 神社とお寺の宗教的な違いを考慮するべき

神社は神道、お寺は仏教と、異なる信仰を持つ場所なので、それぞれ別の御朱印帳を使うべきだと考える人もいます。

✅ 「神様と仏様を一緒にすると良くない」という考え方

「神仏を一緒にすると神様が喧嘩する」という説を信じる人もいます。これは、神道と仏教がもともと異なる宗教であることから生まれた考え方です。

✅ 整理しやすくなる

神社用・お寺用と分けることで、どこでいただいた御朱印かを管理しやすくなるという実用的な理由もあります。

② 分けない派の意見

✅ 神仏習合(しんぶつしゅうごう)の考え方がある

日本では昔から、神道と仏教が共存する「神仏習合」の考え方があり、多くの寺社が神様と仏様を一緒に祀ってきました。そのため、「御朱印帳を分けなくても問題ない」と考える人も多いです。

✅ 実際に分けるよう求める寺社は少ない

神社やお寺の多くは、特に「神社用」「お寺用」と分けることを義務づけていません。

✅ 一冊で管理できる方が便利

複数の御朱印帳を持ち歩くのが面倒なので、一冊にまとめたいという人もいます。

神社やお寺側の見解

実際のところ、神社やお寺の公式な見解はどうなのでしょうか?

多くの神社やお寺では、御朱印帳を分けることを必須とはしていません。特に指定がない場合は、一冊の御朱印帳を使っても問題ないでしょう。

一部の寺社では、以下のような理由から御朱印帳を分けるよう勧めていることがあります。

- 特定の信仰を大切にしている場合(例:厳格な仏教寺院など)

- 神社のしきたりとして、神仏を分ける考え方がある場合

一部の神社では、「神道と仏教は異なるので、御朱印帳を分ける方が望ましい」と案内していることがあります。

実際にはどうするのがベスト?

御朱印帳を分けるかどうかは、最終的には個人の考え方によるところが大きいです。

分けるのがおすすめの人

- 信仰を大切にしたい人(神道と仏教を分けたいと考える人)

- 整理しやすくしたい人(神社用・お寺用で管理を分けたい人)

- 一部の厳格な寺社の考え方に従いたい人

一冊でまとめてもいい人

- 「神仏習合」の考え方に共感する人

- いろいろな寺社を気軽に巡りたい人

- 荷物を減らしたい人

結論として、特に決まりがあるわけではないので、自分のスタイルに合った方法を選ぶのがベストです。

御朱印を楽しむためのポイント

御朱印巡りは、ただ御朱印を集めるだけでなく、寺社の歴史や文化に触れたり、旅の思い出を作ったりする楽しみがあります。

御朱印巡りをする際に、自分なりのテーマを決めると、より楽しみが増します。 例えば、次のようなテーマで巡るのもおすすめです。

① 神社・お寺のご利益で巡る

神社やお寺には、それぞれ特定のご利益があるとされています。自分の願いごとに合った寺社を巡ることで、特別な意味を感じられます。

| 願いごと | 代表的な神社・お寺の例 |

|---|---|

| 縁結び | 出雲大社(島根)、東京大神宮(東京) |

| 学業成就 | 北野天満宮(京都)、湯島天神(東京) |

| 金運上昇 | 伏見稲荷大社(京都)、宝当神社(佐賀) |

| 健康祈願 | 長谷寺(奈良)、浅草寺(東京) |

② 地域ごとに巡る

旅行先で御朱印をいただくのもおすすめです。「京都の神社仏閣を巡る」「鎌倉の御朱印を集める」など、地域ごとにまとめると、観光と一緒に楽しめます。

③ 特別な御朱印を集める

最近では、限定の御朱印を授与する寺社も増えています。例えば、以下のようなものがあります。

✅ 季節限定の御朱印(桜、紅葉、正月など)

✅ カラフルな御朱印(和紙に金箔が施されたものなど)

✅ 切り絵御朱印(紙を切り抜いた美しいデザイン)

特別な御朱印を探すことで、御朱印巡りの楽しみが広がります。

まとめ

御朱印帳の使い方やルール、御朱印巡りの楽しみ方について詳しく解説してきました。御朱印は、もともと信仰の証として授与されるものですが、近年では旅の記録や文化体験としても多くの人に親しまれています。

御朱印帳を持って寺社を巡ることで、自分自身と向き合う時間が増えたり、新しい発見があったりすることもあります。御朱印巡りは、ただの趣味ではなく、人生を豊かにする素晴らしい体験です。

正しいマナーを守りながら、神社仏閣の歴史や文化に触れ、心を整えるひとときを楽しんでください。