暗い部屋を明るくする20のアイデア|デメリット&暗さを楽しむコツも

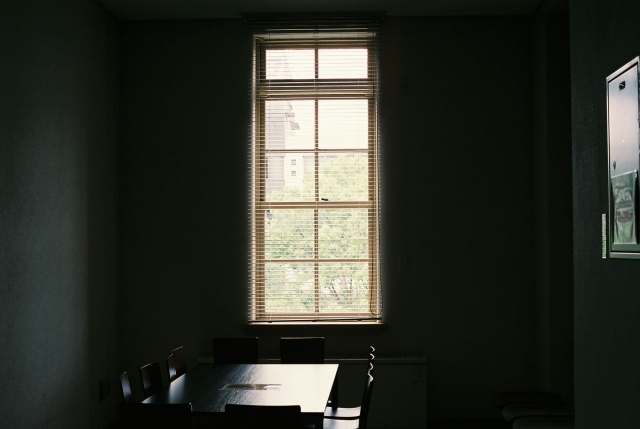

「なんだかこの部屋、暗いな……」そんなふうに感じたことはありませんか? 窓からの光が入りにくい、照明が少ない、インテリアが重たい色……理由はさまざまですが、暗い部屋にいると気分まで沈んでしまうこともあります。

でも実は、「暗い部屋」にも良い点はあるんです。落ち着いた雰囲気でリラックスできたり、映画鑑賞にぴったりな空間になったり。工夫次第で、暗さを逆手に取った魅力的な部屋づくりもできるんです。

この記事では、以下のようなテーマで「暗い部屋」を総合的に解説します。

- 暗い部屋のデメリット・メリット

- 暗い部屋になってしまう原因

- 暗い部屋を明るくするための実用的なアイデア20選

- あえて“暗さ”を活かした楽しみ方

「明るい部屋にしたい!」という方にも、「今のままの暗い雰囲気を楽しみたい!」という方にも、役立つ情報が満載です。ぜひ参考にして、自分にとって心地よい空間づくりを目指しましょう!

目次

- 1 暗い部屋のデメリット

- 2 暗い部屋のメリット

- 3 暗い部屋の原因

- 4 暗い部屋を明るくするアイデア【20選】

- 4.1 ① 壁紙を白や明るい色にする

- 4.2 ② 床に明るい色のラグを敷く

- 4.3 ③ 照明をLEDに変える

- 4.4 ④ スポットライトを設置する

- 4.5 ⑤ 間接照明を活用する

- 4.6 ⑥ 鏡を使って光を反射させる

- 4.7 ⑦ 透明または明るいカーテンを使う

- 4.8 ⑧ 家具の配置を見直す

- 4.9 ⑨ 家具の色を明るめにする

- 4.10 ⑩ 収納を増やして物を減らす

- 4.11 ⑪ 天井の色を明るくする

- 4.12 ⑫ 照明の色温度を調整する

- 4.13 ⑬ 照明を複数配置して「光の層」をつくる

- 4.14 ⑭ 窓ガラスをきれいに保つ

- 4.15 ⑮ 観葉植物を取り入れる

- 4.16 ⑯ 壁にアートやポスターを飾る

- 4.17 ⑰ カーテンレールを高めに設置する

- 4.18 ⑱ 光沢のある素材をインテリアに取り入れる

- 4.19 ⑲ 色数を減らしてスッキリ見せる

- 4.20 ⑳ 定期的に模様替えをする

- 5 暗い部屋を楽しむのもgood!

- 6 まとめ

暗い部屋のデメリット

暗い部屋には、気づかないうちに心や体に影響を与えていることがあります。日常生活の中で感じる「なんとなく不快」「居心地が悪い」といった感覚は、実は部屋の明るさが関係しているかもしれません。ここでは、暗い部屋がもたらす5つの代表的なデメリットを紹介します。

① 気分が落ち込みやすくなる

暗い部屋では自然光が不足しやすく、体内で分泌される「セロトニン」の量が減少すると言われています。セロトニンは、精神を安定させ、ストレスに対する耐性を高める働きを持っており、私たちの“幸福感”や“やる気”に深く関係しています。このホルモンが不足すると、感情のコントロールが難しくなり、気分が沈みがちになったり、不安を感じやすくなったりします。

また、日中も体がだるく感じたり、集中力が低下したりといった影響も出やすくなります。特に、太陽の出ている時間が短い冬季や、在宅勤務などで屋内にこもりがちな生活をしている人は、精神的な不調を感じやすくなる傾向があります。

② 目が疲れやすい

暗い環境でスマートフォンやパソコン、テレビなどの明るい画面を見ていると、目は明暗のコントラストに適応しようとして無意識のうちに負担を強いられます。これは「瞳孔の開閉」や「ピント調整」を頻繁に行うことになるため、目の筋肉が疲れやすくなるのです。

また、手元が暗いまま読書や書き物、手芸などの作業をしていると、細かな文字や物の輪郭が見えにくく、視力をさらに酷使することになります。これにより「ドライアイ」や「眼精疲労」、さらには頭痛や肩こりを引き起こすこともあります。

③ 視認性が悪くケガのリスクが増える

照明が不十分な部屋では、床にある小さな障害物や段差、コード類が見えにくくなり、つまずいたり転倒したりする危険性が高まります。特に夜間に照明を落とした状態でトイレに行く際や、電気をつけずに移動するような習慣があると、よりリスクが増します。高齢者にとっては骨折のリスク、小さな子どもにとっては顔面のケガや打撲の危険が伴います。

また、部屋が暗いと家具の角やドア枠などへの接触も増え、日常的に軽い打撲や擦り傷を負う原因になることがあります。

④ 部屋が狭く見える

明るさは空間の印象に大きく影響を与えます。部屋が暗いと、壁の奥行きや天井の高さが目立たなくなり、圧迫感が生じやすくなります。特に、窓が小さかったり遮光カーテンを常時閉めていたりすると、自然光が届かず、閉塞感が強まります。

また、壁や家具にダークカラーを多用していると、光の反射が少なくなるため、空間全体が「重く」「狭く」感じられるようになります。これは実際の広さに関係なく、心理的な窮屈さにつながる要因です。狭さを感じることでリラックスしづらくなったり、家での過ごし方にもネガティブな影響が出ることがあります。

⑤ カビや湿気の温床になりやすい

暗く風通しの悪い部屋は、空気がよどみやすく湿気がこもりがちになります。このような環境は、カビやダニの繁殖にとって理想的な条件です。特に梅雨時期や冬場など、室内の湿度が高まりやすい季節には注意が必要です。例えば、押し入れの中や家具の裏側、窓のサッシ部分など、日が当たらず換気のしづらい場所では、気づかないうちにカビが発生し、健康被害(アレルギーや喘息など)につながることもあります。

また、室内干しの洗濯物がなかなか乾かず、生乾き臭や細菌の繁殖も起こりやすくなります。見た目やにおいだけでなく、空気中の質自体が低下し、暮らしの快適さにも悪影響を及ぼします。

暗い部屋のメリット

一見ネガティブに思われがちな“暗い部屋”ですが、実はその暗さがもたらす落ち着きや快適さもあります。明るい部屋にはない魅力を知ることで、暗さを上手に活かしたインテリアや空間作りができるようになります。ここでは、暗い部屋ならではのメリットを5つご紹介します。

① 落ち着いた雰囲気でリラックスできる

暗い部屋は、光の刺激が抑えられている分、視覚的にも精神的にも落ち着ける空間になります。明るい照明があると、脳は常に情報を処理し続けてしまう傾向がありますが、暗い環境では視覚から入る情報量が減り、自然と副交感神経が優位になりやすくなります。これは心拍数の低下や筋肉の緊張緩和につながり、リラックスモードに入りやすくなるという生理的な効果です。

また、明かりが控えめな空間は「静寂さ」や「安心感」をもたらし、自分だけの落ち着いた時間を過ごすのにぴったりな環境といえます。日常の忙しさや騒がしさから少し離れて、心身を落ち着けたいときに適しています。

② 映画や読書などの趣味に最適

暗い部屋は、趣味に没頭するための集中空間としても非常に効果的です。映画鑑賞においては、周囲の光がスクリーンやテレビに映り込むのを防ぎ、画面本来の色彩やコントラストをくっきりと楽しめます。特にホームシアター環境では、照明を落とすことで、まるで映画館のような没入感を味わうことができます。

また、読書に関しても、暗い部屋の中であえてスポットライトなどの明かりだけを使うことで、余計な視覚情報が入らず、集中力が高まりやすくなります。光と静けさが合わさることで、趣味に没頭できる“自分だけの時間”を生み出すことができます。

③ 電気代の節約につながる

暗い部屋を意識してつくることで、日常的に使う照明の数や明るさを抑えることができ、その分、消費電力を大幅に節約できます。例えば、全体を均一に照らす天井の主照明を使わずに、スタンドライトや間接照明で必要な場所だけを照らすようにすれば、使用電力は大きく減少します。特にLED照明を取り入れることで、さらに効率的な省エネが可能になります。

家庭の電気代の中でも「照明」は意外と大きな割合を占めており、特に夜間の照明時間が長い人にとっては、月々の電気代に目に見える差が出ることもあります。環境への配慮という観点からも、無駄な明かりを減らす暮らしはサステナブルな選択といえます。

④ アンティークや間接照明が映える

暗い部屋は、光の存在感が際立ちやすいため、インテリアの雰囲気や質感をより印象的に演出することができます。特にアンティーク調の家具や小物は、少し落とした照明の中で木材の年輪や金属の質感が際立ち、その風合いがより豊かに感じられます。

また、間接照明を活用することで、壁や天井に柔らかな光と影のグラデーションを作り出すことができ、空間全体がアートのように映えるようになります。このように「光を主役にする」空間づくりは、明るさよりも“雰囲気”を大切にしたい人にとって、心地よい演出となります。

⑤ 睡眠の質が上がりやすい

人間の体内時計(サーカディアンリズム)は、光の明暗に大きく影響を受けています。夜になって周囲が暗くなると、脳内で「メラトニン」というホルモンが分泌され始め、自然と眠気が訪れるようになります。逆に、明るい光の中で長時間過ごすと、メラトニンの分泌が抑制されてしまい、眠気が妨げられることがあります。そのため、就寝前に暗めの部屋で過ごすことは、体を「眠りの準備」に導くうえで非常に効果的です。

特に寝室では、蛍光灯のような強い白色光よりも、温かみのある暖色系の照明や、目に優しい間接照明を使うことで、心身ともに落ち着き、質の高い睡眠へとつながります。

暗い部屋の原因

部屋が暗く感じるのには、必ず理由があります。ただ「日当たりが悪いから」と片付けてしまうのではなく、具体的な原因を把握することで、的確な改善ができるようになります。ここでは、暗い部屋になってしまう代表的な5つの原因を詳しく解説します。

① 窓の位置や数が少ない

部屋の明るさに最も大きな影響を与えるのが、自然光の入り具合です。特に窓の位置や大きさ、数が限られていると、日中でも十分な明るさが得られないことがあります。たとえば、北向きの部屋は日照時間が短く、直射日光が入りにくいため、一日中うす暗い印象になりがちです。

また、都市部や住宅密集地では、隣接する建物が近くにあることで光が遮られ、たとえ南向きでも期待したほど明るくならないことがあります。こうした構造的な条件によって、自然光をうまく取り入れられない部屋は、どうしても暗くなってしまいます。

② 壁や床の色が暗い

室内の色合いは、空間全体の明るさに大きな影響を及ぼします。一般的に、白や淡い色は光を反射しやすく、部屋を明るく広く見せる効果がありますが、黒・濃いグレー・ダークブラウンなどの色は光を吸収しやすく、照明が同じでも暗く感じられることが多いです。特に、壁・床・天井のすべてが暗いトーンで統一されている部屋では、光の反射が少なく、圧迫感や閉塞感も強くなります。

また、濃い色合いの家具やカーテンなどが加わると、光の吸収率はさらに高まり、視覚的に暗く、重苦しい雰囲気になってしまうことがあります。

③ 照明が不十分または古い

照明器具の性能や配置も、部屋の明るさを左右する大きな要因です。古い照明は、経年劣化により光量が落ちていたり、カバーが黄ばんでいたりすることで、本来の明るさが確保できていないことがあります。

また、部屋全体を照らす光源が1つしかない場合、隅々まで明かりが届かず、暗い印象になりやすいです。特に天井だけの照明に頼っていると、家具の影ができやすくなり、空間が暗く見える原因になります。

さらに、照明の色温度(白っぽい昼白色か、オレンジがかった電球色か)によっても、明るさの感じ方には大きな違いが出てきます。

④ 家具が光を遮っている

室内の家具配置も、光の通り道に大きく関わっています。例えば、背の高い本棚やクローゼット、ソファなどが窓の近くに置かれていると、せっかくの自然光が遮られてしまい、部屋の奥まで届かなくなります。

また、部屋の中央に大きな家具があると、照明の光も分散されにくくなり、部分的に暗い場所ができやすくなります。特に、背の高い家具を多く置いている場合、光の「遮蔽効果」が強まり、陰影が多くなることで、部屋全体が暗く感じられることがあります。視線の抜けが悪くなるため、心理的にも圧迫感を覚えやすくなるのです。

⑤ 物が多くて光が届きにくい

部屋に物があふれていると、単純に空間が狭くなるだけでなく、光が反射しづらくなったり、通り道をふさがれたりすることで、部屋全体が暗く感じられる要因になります。床や棚に小物や衣類が雑然と置かれている状態では、そこに生まれる「影」が増え、視覚的な暗さや重たさが増してしまいます。

また、収納アイテムそのものが暗い色や密閉型である場合、光の反射や透過が少なく、明るさをさらに損なうことがあります。このように、部屋の“散らかり”は物理的にも心理的にも、空間を暗く見せる原因になりやすいのです。

暗い部屋を明るくするアイデア【20選】

部屋を明るくしたいけれど、大がかりなリフォームは難しい…。そんな方でも、ちょっとした工夫やアイテムの見直しだけで、部屋の印象は驚くほど変わります。ここでは、今すぐ実践できる明るくするための方法・アイデアを20個厳選してご紹介します。照明・インテリア・レイアウトなど、幅広い視点からヒントをお届けします!

① 壁紙を白や明るい色にする

壁は部屋の中で最も広い面積を占めるため、その色は空間全体の明るさに大きな影響を与えます。白や明るいベージュ、ライトグレー、パステルカラーなどの壁紙は光をよく反射するため、部屋が自然光や照明の光を取り込みやすくなります。

暗色の壁紙は光を吸収しやすく、どうしても部屋が暗く重く感じられてしまうため、明るい色に変えるだけでも印象がガラッと変わります。特に、壁だけでなく天井や床の色も合わせて明るく統一することで、より広く・明るく感じられる空間を演出できます。

② 床に明るい色のラグを敷く

床の色も室内の明るさを左右する重要な要素です。特にダークブラウンや濃いグレーなどの床は光を吸収しがちで、部屋全体の印象を暗く見せてしまいます。そこで、明るい色のラグ(白、アイボリー、ベージュ、淡いグレーなど)を敷くことで、床からの反射光が増え、空間がワントーン明るくなります。

ラグは面積が広いため、インテリアとしてのアクセントにもなりやすく、部屋の雰囲気を手軽に変えることができる点でも効果的です。

③ 照明をLEDに変える

古い照明器具をLEDに交換することで、部屋全体の明るさが一気に改善されることがあります。LED照明は白熱灯や蛍光灯に比べて発光効率が高く、より明るく、広い範囲を照らすことができます。

さらに、LEDには光の色温度を選べるというメリットもあり、昼白色(太陽光に近い白っぽい光)を選べば、自然な明るさを再現できます。また、長寿命で電気代も抑えられるため、経済的にもメリットが大きいです。暗さが気になる部屋には、まず照明の見直しから始めるのがおすすめです。

④ スポットライトを設置する

天井に設置されたメインの照明だけでは、部屋全体を均一に照らすことが難しく、隅のほうが暗くなりがちです。そこで活躍するのがスポットライト。壁面や天井、観葉植物やアート作品などに光を当てることで、空間に奥行きと立体感が生まれ、間接的に部屋を明るく見せることができます。

また、狙った場所だけを照らせるため、照明演出としてもおしゃれで洗練された印象になります。自分好みの雰囲気に合わせて光の当て方を工夫できるのも魅力です。

⑤ 間接照明を活用する

間接照明は、直接目に入らない位置から柔らかい光を広げるため、眩しさがなく、空間全体に穏やかな明るさをもたらします。天井や壁に向けて光を反射させることで、光の広がりを自然に演出できます。

ソファの後ろや棚の下、カーテンレールの上などにテープライトを仕込むと、まるで空間そのものが光っているかのような印象に。主照明だけでは得られない、やさしく包まれるような明るさが魅力で、くつろぎやすい空間にもつながります。

⑥ 鏡を使って光を反射させる

鏡は光の反射率が非常に高いため、部屋に自然光や照明の光を拡散するのにとても効果的です。たとえば、窓の対面に鏡を設置すると、外から入ってきた光を室内に跳ね返すことができ、部屋全体がパッと明るくなったように感じられます。

また、大型の鏡を使えば、空間が広がったような視覚効果も得られます。姿見や壁掛けミラー、鏡面加工の家具など、鏡の種類や配置の工夫次第で光の巡りを大きく改善できます。

⑦ 透明または明るいカーテンを使う

カーテンの素材や色は、自然光の取り入れ方に直結します。厚手で暗い色のカーテンは、遮光性が高い一方で、日中も部屋を暗くしてしまう原因になります。レースカーテンや薄手のリネン素材など、光を通しやすい素材に変えることで、自然光を効果的に取り込むことが可能になります。

日中も明るさを保ちつつ、外からの視線はしっかりカットしたい場合は、ミラーカーテンのような高機能タイプも便利です。カーテン選びは、自然光の「調整バルブ」として意識するとよいでしょう。

⑧ 家具の配置を見直す

家具の配置によって、光の通り道が妨げられている場合があります。特に窓の前や照明の近くに背の高い家具や大型の棚があると、それだけで自然光も人工光も遮られてしまい、部屋が暗く感じられる原因になります。

また、部屋の中央に家具を置いていると、空間が分断されて明かりが届きづらくなります。家具の高さや配置を見直し、できるだけ光が通るようにレイアウトを調整することで、より広く、明るく感じる空間に生まれ変わることができます。

⑨ 家具の色を明るめにする

家具の色は、光の反射や吸収に大きく影響します。ダークカラーの家具は重厚感がありますが、光を吸収しやすく、部屋全体の明るさを損ねてしまいます。一方、白やナチュラルな木目調、淡いグレーなどの明るい色合いの家具は光をよく反射し、空間に明るさをプラスします。

特にソファやテーブル、キャビネットなどの大きな家具を明るい色にすることで、部屋全体のトーンアップ効果が期待できます。トーンを合わせることで、より統一感のある明るい空間になります。

⑩ 収納を増やして物を減らす

部屋に物が多すぎると、それだけで空間がごちゃつき、光の通り道が遮られるだけでなく、視覚的にも圧迫感が増して暗く感じやすくなります。床やテーブルの上に物が散乱している状態は、影を増やすだけでなく、気分的にも落ち着かないものです。

そこで、収納スペースを確保して物を整理整頓することで、空間の抜け感と視界の広がりが生まれ、自然と明るく、広く見える部屋に近づきます。収納は「増やす」より「整える」意識が大切です。

⑪ 天井の色を明るくする

天井は視界に入る面積は少ないものの、部屋全体の「開放感」や「明るさ」を左右する重要な要素です。特に、低めの天井で色が暗い場合、圧迫感や閉塞感が生まれやすくなり、部屋全体が暗く感じられる原因になります。

白やごく淡いグレーなど、光を反射しやすく、空間が広く見える色にすることで、明るく爽やかな印象になります。天井を少し明るめの色に変えるだけで、意外なほど空間がすっきりした印象に変わります。

⑫ 照明の色温度を調整する

照明の「色温度」とは、光の色味のことで、昼白色(太陽光に近い自然な白)、電球色(温かみのあるオレンジ)、昼光色(やや青白く明るい)などに分かれます。部屋が暗いと感じる場合、色温度が低く、暖かい色味の照明を使っている可能性があります。

より明るさを感じたい場合は、昼白色や昼光色のように白っぽい光を選ぶと効果的です。色温度の違いは照明器具のパッケージにも記載されているので、目的に合った明るさが得られるよう選びましょう。

⑬ 照明を複数配置して「光の層」をつくる

部屋の明るさは、1つの照明だけで補おうとするとどうしてもムラが出てしまいます。そこで、天井照明だけでなく、デスクライト、フロアライト、間接照明などを組み合わせて「多層的な明かり」を作ることがポイントになります。

照明の高さや位置に変化をつけることで、影が少なくなり、空間全体が均一に明るく感じられます。視覚的にも立体感が生まれ、より豊かな空間演出にもつながります。

⑭ 窓ガラスをきれいに保つ

意外と見落としがちなのが、窓ガラスの汚れです。ホコリや水垢、油分などでガラスが曇っていると、せっかくの自然光がうまく室内に届かなくなってしまいます。

とくにキッチンや道路に面した窓は汚れやすいため、定期的にクリーニングすることで、自然光の取り込み量がぐんとアップします。クリアな窓ガラスは、光だけでなく外の景色も映えさせ、部屋の“抜け感”にもつながります。

⑮ 観葉植物を取り入れる

観葉植物は空間を明るく見せる視覚的なアクセントになります。特に明るいグリーンの葉は、白やベージュの内装とよくなじみ、光を受けたときに鮮やかに映えるため、部屋の印象をパッと明るくしてくれます。

また、植物の生き生きとしたエネルギーが加わることで、自然な開放感や温かみを演出することができます。葉の形や大きさで光の陰影も生まれ、空間に動きが出るのも魅力です。

⑯ 壁にアートやポスターを飾る

殺風景な壁面に明るい色合いのアートやポスターを飾ることで、部屋の印象が一気に華やぎ、明るく感じられるようになります。特に白い背景にビビッドな色彩やゴールド系の装飾があるデザインは、視線を集める効果も高く、空間のアクセントとしても映えます。

小さな部屋でも気軽に取り入れられるアイデアで、自分の好みに合わせて気分も明るくなるような演出が可能です。

⑰ カーテンレールを高めに設置する

カーテンレールの位置を高めに設定すると、視線が上に向かいやすくなり、天井が高く見えて部屋全体の開放感がアップします。また、窓の上部までカーテンを開けることができるようになり、自然光の取り込み量が増えて、より明るい空間をつくることができます。

特に天井が低めの部屋では、縦のラインを強調することで圧迫感を軽減し、広く・明るく見せる効果があります。

⑱ 光沢のある素材をインテリアに取り入れる

光沢感のある素材(鏡面仕上げ、ガラス、メタルなど)は、光を反射して部屋全体を明るく見せる効果があります。テーブルや棚、フレームなど、さりげないパーツに取り入れるだけでも光の反射率が高まり、印象が変わります。

特にガラス製やアクリル素材の家具・小物は、視線を通すので空間が重たくならず、明るさと軽やかさの両方を演出できます。

⑲ 色数を減らしてスッキリ見せる

インテリアに多くの色が使われていると、視覚的に散らかった印象になり、空間が暗く・ごちゃついて見えてしまうことがあります。使う色を3~4色程度に抑え、ベースカラーを明るめに設定することで、統一感と明るさを同時に演出できます。

特に、白やベージュを基調とした配色は光を反射しやすく、空間が明るく見える効果があります。色の整理整頓は、視覚の整理にもつながります。

⑳ 定期的に模様替えをする

同じ配置・同じインテリアのままだと、自然光や照明の効果を活かしきれないことがあります。季節ごとやライフスタイルの変化に合わせて家具や照明の配置を見直すことで、意外な“明るさのベストポジション”を見つけられることがあります。

また、模様替えは気分転換にもなり、明るさだけでなく気持ちの面でも前向きに。視点を変えることで、今まで見落としていた光の可能性にも気づけるかもしれません。

暗い部屋を楽しむのもgood!

「部屋が暗い=悪い」と考えていませんか?たしかに明るい部屋は快活で開放感があり、活動的な空間づくりには適しています。しかし、暗い部屋にもそれならではの魅力と楽しみ方が存在します。無理に明るくしようとするのではなく、今ある“陰影のある空間”を活かすことで、より心地よく、個性のある空間をつくることができるのです。

・カフェ風・バー風の空間を演出

間接照明や電球色のライトで、落ち着いた大人の雰囲気に。アロマや音楽で癒し度UP。

・ホームシアターとして活用

暗さを活かして映画やドラマに没入。プロジェクターや音響を整えると特別感が倍増。

・デザイン照明で“光そのもの”を楽しむ

フェアリーライトやペンダントライトなど、おしゃれな照明で幻想的な光と影を演出。

・ミニマルで静かな空間に整える

余計な物を減らしてスッキリ。暗さと静けさが心を落ち着けてくれる癒しの空間に。

・読書や夜のひとときの特別空間に

ソファやラグを置いて、照明を絞ると“夜を味わう場所”に。お気に入りの一冊と共に。

・“光のコントラスト”をインテリアに活かす

光がつくる影やグラデーションを楽しむと、空間に奥行きとアート性が生まれる。

暗い部屋は「不便なもの」ではなく、「味わうもの」としての魅力を秘めています。感性や暮らし方に合わせてその特性を活かすことで、唯一無二の心地よい空間が生まれるのです。明るさを追求するのも、暗さを楽しむのも、どちらも自分らしい“正解”なのです。

まとめ

暗い部屋にはさまざまなデメリットがあります。たとえば、気分が落ち込みやすくなったり、目が疲れたり、部屋が狭く見えたりといったことが挙げられます。特に自然光が入りづらい場所や、暗い色のインテリアが多い部屋では、日常生活にも少なからず影響を与える可能性があります。

しかし一方で、暗い部屋ならではの落ち着いた空気感や、省エネ効果、趣味に集中できる環境といったメリットもあるのです。すべてがマイナスではなく、「どう捉え、どう活かすか」が大切になります。

部屋が暗くなる原因としては、窓の少なさや照明の不足、家具の配置、インテリアカラーなどが影響しています。それらの原因を見直し、明るい色の壁紙を取り入れる、照明をLEDに変更する、鏡で光を反射させるといった20個の実践的なアイデアを使えば、部屋は驚くほど明るく、開放的な空間へと変えることができます。

さらに、明るさを追求するだけでなく、あえて暗さを楽しむ暮らし方もあります。カフェ風インテリアやホームシアター空間、間接照明での癒しの演出など、暗さを味方につけることで、自分だけのくつろぎ空間を作り出すことも可能です。

つまり、「暗い部屋」をどう受け止め、どんな空間にしたいのかはあなた次第。明るくするも良し、暗さを楽しむも良し――小さな工夫で、毎日の暮らしがもっと心地よく、豊かになります。